東京都港区新橋3丁目13番4号に飲食ビル「イータス新橋(www..ateatus .com)」がオープンした。当該ビルの所有会社はアドバイザリー先という事もあり、プレオープンに内覧会の案内状を頂いて参加した。ビル自体ははJR新橋駅徒歩2分の柳通りに面した好立地に建設されている。この為か有名店舗が入居しているが、特に目を引いたのが2Fの「広島 お好み焼き みっちゃん総本店」だ。私のパートナーが広島県の尾道出身なので、お好み焼き、特におたふくソースを使った広島のお好み焼きが大好きだ。フェイスブックにみっちゃんの事を掲載したら広島の義兄から超有名店ですと"いいね!"で返ってきた。この他に、地階と1階にバルトワインバーが入り、韓国焼肉、ジンギスカン料理、横浜中華街の中華料理店、魚料理店もあり、変わり種は青森県連携協定店と銘打った「青森ねぶたワールド」で、店内に青森ねぶたと五所川原ねぶたのミニチュアが展示されている。取引先のビルなので今後は接待等に使わせていただくことにしているが、店舗には隠し部屋風の個室の店もあり、色々と食事以外でも楽しめる様だ。写真の通り、ガラス張りのビルで色彩豊かな外観になっており、周辺でも分かり易い。所有会社は脱住宅でホテルなど造っているが、イータス新橋はJR恵比寿のアトレ西館に次いでオープンさせた所有案件だ。尤も、過っては秋葉原や渋谷に飲食ビルを建築した経緯もあり、その他にも多くの異業種的な展開を図っているので、不動産に係るアドバイザリーとしては最近相談事が少ないが、会社が成長発展することは喜ばしい限りだ。機会がありましたらイータス新橋を思い出してご利用ください。

飲食テナントビル ”イータス新橋”のグランドオープンを祝して

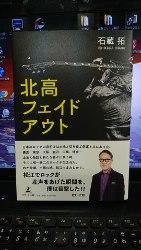

石蔵拓氏の最新作「北高フェイドアウト」

石蔵さんから最新作「北高フェイドアウト」が贈られてきた。帯には俳優の佐野史郎の推薦文が載っていた。石蔵さんと佐野さんを結んだのは、彼が早稲田大学の1年生の時に加わったロックバンドの仲間達が島根県の松江出身であり、佐野さんと高校時代から見知っていた人達の縁だそうだ。石蔵さん曰く、「この本は自伝」だそうで、若き青春時代の一コマを描いている。同時代を生きた私にとっても本に書かれている内容は懐かしいものであり、石蔵さんと私の縁を繋いだ広告マンの竹田俊一さんも僅かだが登場している。石蔵さんを知ったのはIT技術者として社会人生を歩んだ物静かな人柄なので、早大時代のロックバンド時代の姿には驚かされる。石蔵さんの美人な奥さんは早世し、本の書き出しも奥さんとの夢の中の会話から始まっている。プレボーイだった石蔵さんが音楽を専攻していた奥さんと知り合って結婚し、お子さんにも恵まれて幸せな一生だったが、作家になった理由の一つは奥さんの早すぎる死だった。この本で人の不思議な縁と結びつきに関して改めて思い知らされた。後書きで佐野史郎氏や松江のロックバンドの仲間たちがそれぞれ書いているが、私の高校の先輩も登場しているので驚いた。先輩の名前は、遠藤賢司で、「カレーライス」、「東京ワッショイ」などの代表曲がある。フォーク系ともロック系とも言われているが、迫力ある歌い手であるのは間違いない。惜しくも2017年に他界した。松江で思い出したが、過って出雲大社の一族の方と飲食を共にしたときのことである。茨城人は絶対無音感の地域で発音が苦手と話したら、島根県の出雲地方も同様に絶対無音感で発音が識別できないと聞き、正に同族の思いを感じた。先輩も松江の人達と交流を持って親しくお付き合いしたのは無意識の同族から来る親しみだったかもしれない。遠い昔に日本列島に渡ってきた祖先の血が現代の我々にも影響してるのかもしれないと考え、石蔵さんは福岡県大牟田市の出身であるが、石蔵さんの祖先とも古代で遭遇している可能性もあり、古代の浪漫に思いを寄せる2019年新年です。

友人の会社のナスダック上場を祝して

師走に高校の同窓でもあり、業界の取引先でもある香陵住販株式会社の薄井社長がアポなしで来社した。近くに用事があり時間が早かったので立ち寄ってくれた様だ。彼は1981年に故郷の水戸市で不動産会社を起して今年で37年だが、念願かなって9月にジャスダックに上場を果たした。薄井社長は大学卒業後にマンション販売の大手であった大京に入社し、トップ営業マンとして活躍し、その後地元の茨城県で不動産会社を立ち上げた。高校時代は彼は柔道部、私は応援指団、大学受験で彼は文系、私は理系とそれぞれ歩む道は違っていたが、私が家業を継いだこともあり、30代になり同業者として付き合いが始まった。彼の特徴は業界流行のゴルフを遣らず、日本茶を飲み、冬にコートを着ないことであった。しかし、ゴルフに関しては聞き忘れたが、コーヒーを飲み、コートも着る様になった。年を取って丸みを帯びたそうだ。誠実な人柄が茨城県ナンバーワンの不動産会社を作り上げたことは確かだ。上場しても何ら変わることがなく、驚くことに会社に親族を入れていない。子息を後継者に育てないのかと聞くと親族は扱いが難しいと一言だけ。私が執拗に他人の後継者に会社を潰されたら悔しいだろうと水を向けると、更に仕方がないの一言。達観した生き方には脱帽だ。経済の大変動の中で企業を成長させて上場にまで漕ぎ着けた友人の苦労は計り知れないが、30代に再会した時と何ら変わっていない。彼の会社も顧客に投資案件を販売しているので、スルカ銀行絡みの投資案件に話を向けると、嘘を付いてはダメだと強調し、更に不動産を知らない人達が業界に多すぎると嘆いていた。大学卒業後に不動産業界に入り、40年以上も業界を見てきた人の言葉だけに重みがある。昔から不動産業界には一攫千金を狙った連中が多く、詐欺的な事件も多いが、今の様に表面だけで仕事が出来る業界ではなかった。何時の時からか、知ったかぶりの連中が業界に多くなり、更に金融機関の質も下がり、スルガ銀行の様な事件が増えてきた。私も不動産開発を通して言葉の重みを嫌と言う程体験してきた。中身のないプレゼンテーションなど出来ない世代だ。地道に不動産会社を経営してきた友人の上場は社会からのご褒美なのだろう。会社経営の重みを知った人の言葉はベンチャー企業で安易に起業した連中の何倍もの価値がある。

日産のゴーン問題

日産自動車の会長であるゴーン氏が金融商品取引法等の不正で逮捕された事件が世間を賑わしてるが、今回の問題は日産の救世主と持て囃した日本のメディアなども一因として上げられる。何故ならば、日産の急激な業績の回復は自動車販売の増加ではなく、資産リストラと日産を食い物にしていた古参の社員・OBの排除であったからだ。私が断定的にその事を言えるのは、三つの出来事からである。一つは、不動産ファンドのアドバイザリーに就いて日産の子会社の管理する不動産の売買に何度か立ち会った時の事である。都内の売却物件のデューデリジェンス(DD)の時に、築5年位しか経ていない建物の屋上を見た時に防水修繕工事を行っている異常さに先ずは驚いた。精査すると何も問題が起きていないのに行った修繕工事なのを理解した。日産所有の売却物件を数棟見たが、何れも不可思議な修繕物件ばかりで、本社の担当か管理子会社の社員の指示かは知らないが、建築工事で利権が横行していたのは事実であった。二つ目は、高校の後輩が経営していたIT関係の会社に日産自動車の子会社の役員をしていた人物が常務取締役についており、その役員と独身社員社宅用ワンルームマンション20室の賃貸借契約を進めた時の事だ。物件は勝鬨橋近くにあり、内見を午前10時30分に設定して貸主側管理会社と私と借主のIT会社の総務担当とが時間通りに到着していた。しかし、IT会社の担当役員の常務が到着したのは待ち合わせ時間の1時間後であり、遅れてきた第一声が来るときの電車で知り合いにあって話し込んだとのことで、遅刻に対する詫びの一つも出なかったのである。しかし、物件は気に入った様であり、借りるので抑えてくれとの言葉があったので、時期的に申し込みを入れないで抑えるのは難しかったが、貸主側の三井系の管理会社では、三井銀行系の室町不動産会社に勤務していた銀行出身のOBの紹介だったので、私を信用して20室を抑えてくれたのである。この結末は書かないでも分かると思うが、賃借は社長が賃料が高いと言ってダメになったとの一言でキャンセルになった。私は道義的な責任を感じて貸主の管理会社にペナルティとして100万円の身銭を切ったのである。三つ目は、高校の同窓会の時に同窓が話したことである。同窓の子息は20代半ばで自動車の購入に日産の販売店を訪問した時のことである。20代の若者が購入するには価格的に高いと思われる車の性能や仕様を店内の販売員に聞いた時に、どうせ購入しないだろうとの態度で説明もしてくれなかったそうだ。子息は日産自動車が好きだったが、仕方なくトヨタの販売会社に行って同じように高級車について性能などの説明を求めたそうだ。その時にトヨタの販売員は丁寧に説明してくれたそうだ。この為、子息は俺はこの車を購入する金がないかもしれないよと試しに言ったら、その販売員は将来のお客様になって頂ければ良いですのでと答えてくれたそうだ。子息は感激して即座に購入したとのであった。確かに、日産自動車は労使一体となって経営をしてきたが、何時の間にか経営と言う感覚がなくなり、無責任な会社になっていた。しかし、技術には優れたものがあり、資産も相当あったので、悪習を無くせば再生できる内容ではあった。しかし、内部からでは出来ないので黒船であるゴーンを招聘して改革を断行できたのである。ゴーンは日産の社長になり最初は驚いたと思われる。この会社が何故不振に陥っているのかと。彼の感覚からすれば再生しやすい会社と映った筈だ。それが、ゴーンに植民地意識を芽生えさせて今回の不正に陥ったのと推測できる。ゴーンを誤らせたのは、救世主の如く持て囃した日本のメディアであり、大衆だ。本当に罪作りな事をしたと思われる。

交声曲「海道東征」の東京公演開催について

知人の石川裕一氏が経営する株式会社ぷらう主催の交声曲「海道東征」の東京公演が、東京芸術劇場コンサートホール(東京都豊島区西池袋1-8-1)」で開催される。昨年は共催であったが、今年は単独開催である。株式会社ぷらうは北海道を主たる地盤に活動する企業である。石川氏は学習院時代は故高円宮とご学友でもあった育ちの良い方で、その上学んだ北海道大学で培われた豪放磊落の気性なので、誰からも好かれる人物だ。海外生活も長く、語学も流暢なのだが、最近は国士的な言動が目立ち驚かされることも多い。私に対しては右翼的な考えの持ち主の同類との誤解があり、海道東征の作曲家の信時潔に関しても既知として話されので戸惑った。しかし、今の世の中にあって"言行一致"、"知行合一"の人生を歩んでおり、それが故に詐欺師に騙されたこともある。今回の公演も単独開催になった経緯は知らないが、多分梯子を外された感もあるのではないかと推測する。チケット販売に苦戦していると支援を求められたので、私のブログなど読む人は少ないと思うが、掲載した次第である。

(書きアドレスはチケット購入関係)

「イットと、まちがわれて:石蔵拓著作」について

知人の石蔵氏が上梓した書籍の電子版「イットと、まちがわれて~元首相はITのことをイットと言った~」がこの程出版された。私は電子出版に際して石蔵氏から後書きを依頼された。IT業界で仕事をした訳ではないのに後書きを書いた理由は、石蔵氏が本書を書く動機となった秋葉原通り魔事件で被害者と成った故宮本直樹君との関係からだった。秋葉原通り魔事件は正にカミユの不条理を思わせる出来事であったが、知人が犠牲となった事件として今でも私の脳裏に深く刻まれている。平成も来年で終わるが、31年の間はバブル経済の崩壊と資産デフレから生じたデフレ経済、情報化の急速な普及によるグローバル経済と雇用形態の変化など社会的経済的に大きく変容した。戦後のインフレ経済の待てば全てが解決した時代と異なり、平成のデフレ時代は先に動いて対応しないと損をする時代となった。急激な社会の変化に際しては過去の経験などが役に立たず、一方では従来には考えることが出来なかった無名の個人のソーシャルネットワーク(SNS)を通しての社会に対しての影響力の行使がクローズアップされた。新しい時代に順応できる者とそうでない者とが凌ぎ合う社会になって格差社会となり、能力と関係なしにその時点で置かれた立場によって勝ち組と負け組になる不条理な現象が生じ、その不満が一般市民に対する刃となって降りかかっている。この現象は昭和の時代は社会的不満が為政者に向く政治的テロであったが、平成の時代は格差社会に対する不満が為政者に対してではなく、個人レベルの問題として矮小化して見知らぬ一般人に矛先が変わっている。個人に矮小化した理由は職場のリストラと陰湿な苛め、更には過剰な競争社会が齎したものと推測される。本書はノンフィクションとしてIT業界を書いているが、情報化社会で必要な人材が派遣と言うシステムで動いており、社会福祉や国防など国家的な作業部分も無知な管理者の存在やセキュリティ軽視に驚くと同時に、業界に巣食っている裏社会、オウム教信者の技術者、統合失調症の技術者のチェック機能が働いていないのも懸念される。今後もAIを含め一層役割が重要視されるIT業界で、本書は日本が如何にセキュリティ対策などで遅れているのかを警告する書籍としても有用と思われる。興味のある方には一読を勧めたい。

知人の石蔵氏が上梓した書籍の電子版「イットと、まちがわれて~元首相はITのことをイットと言った~」がこの程出版された。私は電子出版に際して石蔵氏から後書きを依頼された。IT業界で仕事をした訳ではないのに後書きを書いた理由は、石蔵氏が本書を書く動機となった秋葉原通り魔事件で被害者と成った故宮本直樹君との関係からだった。秋葉原通り魔事件は正にカミユの不条理を思わせる出来事であったが、知人が犠牲となった事件として今でも私の脳裏に深く刻まれている。平成も来年で終わるが、31年の間はバブル経済の崩壊と資産デフレから生じたデフレ経済、情報化の急速な普及によるグローバル経済と雇用形態の変化など社会的経済的に大きく変容した。戦後のインフレ経済の待てば全てが解決した時代と異なり、平成のデフレ時代は先に動いて対応しないと損をする時代となった。急激な社会の変化に際しては過去の経験などが役に立たず、一方では従来には考えることが出来なかった無名の個人のソーシャルネットワーク(SNS)を通しての社会に対しての影響力の行使がクローズアップされた。新しい時代に順応できる者とそうでない者とが凌ぎ合う社会になって格差社会となり、能力と関係なしにその時点で置かれた立場によって勝ち組と負け組になる不条理な現象が生じ、その不満が一般市民に対する刃となって降りかかっている。この現象は昭和の時代は社会的不満が為政者に向く政治的テロであったが、平成の時代は格差社会に対する不満が為政者に対してではなく、個人レベルの問題として矮小化して見知らぬ一般人に矛先が変わっている。個人に矮小化した理由は職場のリストラと陰湿な苛め、更には過剰な競争社会が齎したものと推測される。本書はノンフィクションとしてIT業界を書いているが、情報化社会で必要な人材が派遣と言うシステムで動いており、社会福祉や国防など国家的な作業部分も無知な管理者の存在やセキュリティ軽視に驚くと同時に、業界に巣食っている裏社会、オウム教信者の技術者、統合失調症の技術者のチェック機能が働いていないのも懸念される。今後もAIを含め一層役割が重要視されるIT業界で、本書は日本が如何にセキュリティ対策などで遅れているのかを警告する書籍としても有用と思われる。興味のある方には一読を勧めたい。

関西新空港の今昔

関西新空港が台風の影響で数千人が空港内に閉じ込められた事と空港敷地の埋立地が沈下している報道を聞いた時に38年前に運輸省(現国土交通省)でのことが記憶の彼方から蘇ってきた。関西新空港の建設候補地は最初は神戸沖であった。新空港の計画は大阪空港が市街地に立地し危険であることと国際空港としては規模的に小さいこともあり、当時の関西経済団体の要請で浮上してきた。関西新空港プロジェクトは当時は未だ企業に東京と大阪の二本社制も残されており、今からは想像できない程ライバル意識が強かった時代の無理押しでもあった。その事は国際空港ではないが、関西新空港完成後に廃止予定であった大阪空港が現存している事でも分かる。東京に東京新国際空港が出来たならば関西にも国際空港を作れと言う最初から政治的な要素が強いプロジェクトだった。運輸省では建設費が安く付く地盤が良い神戸沖を候補地として兵庫県と神戸市に対して調整を図ったが、神戸市からの反対で新空港建設はとん挫したかに見えたが、関西経済団体は現在の立地場所の泉州沖に新空港を建設するように政治に働きを掛けた。土建政治のピークの時代なので建設には厳しい場所ではあるが、大きな利権になる建設計画に対し政治と企業団体が手を握って実現に向けて動き出した。運輸省は泉州沖に関して軟弱地盤の上、潮流も激しい場所なので最後まで神戸沖の可能性を探っていた。しかし、結局は関西経済団体の政治圧力に屈して泉州沖の関西新空港プロジェクトを進めざるを得なくなった。私が何故40年近く前の出来事を書くかと言うと、忘れられた出来事を再度人口に膾炙し、関西新空港建設に対する政治家と経済人の責任を明確にし、今でも同様の将来に禍根を残す色々な事業が進められている事に対する問題提起である。尤も、プロジェクトが決まると官僚も追従して利権の分け前を貪ったので、最終的に政官民が結託して国家を食い物にした典型的な事例であった。無理な話だったが、関西新空港計画には埋め立て計画の他に浮体工法の計画もあった。しかし、政治力がある建設団体を敵に回して正論が通ることはなく、スーパーコンピューター(当時は大型計算機か)で100年分の地盤沈下に対する解析を行って軟弱地盤対策工事を錦の御旗に埋め立て工法に決定した。関西新空港プロジェクトを推進した多くの人達は物故していると思われ、私の批判に対して反論できないので建設擁護者からは死者にムチ打つと言われそうだが、推進者達も現状を見ると反論の余地などないことに気付く筈だ。話は変わるが、沖縄の辺野古基地も埋め立て工法だが、工法の議論の中にはサンゴ礁を維持することや将来に必要なくなった場合を想定しての浮体工法も検討した様だが、台風懸念で一蹴された様だ。今でも土建政治が罷り取っていると思われ、国益を損ねている様だ。余談だが、関西新空港の建設が決まった後に運輸省を訪問した時に担当課長は神戸沖建設反対の神戸市に対して怒りが納まらず、神戸沖には絶対空港を作らせないと言ってたが、ご存知の通り、現在はローカル空港だが、神戸沖空港が出来ている。時間の経過は全てを記憶の彼方に追いやって過去の反省など何処にも存在しない。同じ過ちの繰り返しが1000兆円を超える赤字国債発行であり、国民にツケを回す政治経済だ。当初予算の倍以上掛って完成した関西新空港だが、完成直後からトラブルが続きで予想を超えて今でも地盤沈下が続いているので、本来ならば、関西新空港を廃止し、今こそ神戸沖の空港を拡張して新空港とすべきと思われる。日本人にその様な決断を期待しても無理な相談だが、その決断が今後の地盤沈下対策工事費を考えると血税を無駄にしない方法だ。馬鹿な連中は根本的な理由を理解せずにオペレーションを民間に移行すれば解決すると安直に考えて長期の契約を締結した。オペレーションが黒字になっても地盤沈下の対策工事や波による護岸被害に対する工事の費用は発生するので血税の垂れ流しは変わらない。否、分かっているからこそ国民の目を逸らすためにオペレーションは民間に任せたと見るべきかもしれない。今回の台風で数千人が空港内に閉じ込められたが、空港スタッフの対応が悪いと非難が起きている。当然だろう。オペレーションを引き受けた会社は利益を出すことに注力しているので、災害に対する備えなどに十分に対応していない筈だ。関西新空港は民営化以前の政治的な決断を必要な問題だが、小選挙区制度で小粒になった政治家に期待できないのは最悪のシナリオと思われる。

低金利の苦い思い出と金融緩和策の毒

10数年ぶりに友人から電話が入った。友人は国を守る仕事からリタイア後は建物を守る仕事に就いて役員として現役を続けている。10代に彼との縁を作ってくれた親友が彼の実家と近くなので時々状況は聞いていた。彼は長男なので相続で地方の資産を継承し賃貸に出していることは聞いていたが、今回の電話の内容は主たる賃貸物件が解約となる為、その後の活用に関しての相談だった。地方の名門校を卒業したので、地元で不動産業を営んでいる高校の同級生に相続後の資産活用に関してはアドバイスを受けてきたが、地方では解決策が見いだせないので、東京在住の私に相談して見るかとなった様だ。地方と言っても東京から60kmなので、一応首都圏に入るエリアだ。しかし、地方の衰退を象徴している様に土地が売れず、貸したくても借り手が居ない状況に先祖から継承してきた資産を維持するのに苦労することになった。彼とは彼の前職時代に家を購入する時に住宅ローンに関して「固定金利」か「変動金利」かで相談を受けて結果的に失敗させた苦い思い出がある。サラリーマンなので多少高くても長期的なローンであるので固定金利が無難と判断したのだが、彼の奥さんは変動金利を勧めていた。結果は私の大きな誤算だった。低金利が継続し、今やマイナス金利になったのである。経験など役に立たない世界が到来した。今回の電話で相談を受けた時に私は開口一番に奥さんが私に相談することを知っているのかと訊ねた。私にとってそれほど苦い思い出であり、振り返るのも嫌な出来事であった。翻って、リーマンショック後に金融危機を防ぐために先進国など国が行ってきた金融緩和策も2018年を境に反転する動きが出てきた。金利の上昇や資金回収の動きが出てきた中で新興国の発行した国債や企業の社債の返還が始まることになり、国家と企業のデフォルト懸念が出てきた。「低金利の罠」とも言うべき事態だが、日本も余りに長く低金利の中で事業が進められてきたので、金利上昇による事業の採算性など危惧する面が大きい。尤も、日銀も表面上は低金利策を継続すると言っているが、欧米などで金利上昇が進めば日本だけ低金利政策を維持するのは厳しくなることは一目瞭然だ。水面下では金利上昇に備えた研究が始められていると思われる。金融緩和政策は世界中の国に経済発展と豊かさをもたらしたが、その過程では金融緩和の毒も入っており、未来投資に名を変えたギャンブル投資紛いのプロジェクトも多いと推定される。金融が厳しくなった時に真価を問われるのだが、過去の経験が通用しない新興国の国債と企業の社債の償還ラッシュで何が起きるのかを必死に想像力を働かせて考える必要がある。

インバウンドで騒ぐのはホテル不足だけで良いか!!

夏の休暇にパートナーの故郷の広島県尾道市を訪れた。義父の墓参と施設に入居している義母の面会以外は何も予定を入れずにのんびりとした旅程とした。この為に、今回のテーマに言及することになるのだが、官民挙げてインバウンド効果の経済効果を期待し取り組んでいるが、専ら問題点は宿泊施設に偏っている。しかし、外人旅行客が観光地を訪問するのは日本人の多くの様な土日祭日に集中する訳ではないのだが、観光地の施設の運営に関して問題点を指摘している人は見かけない。若気の至りで過去に観光地の施設で多くの高齢者が並んでいたのに腹を立てて「年よりは暇なので平日に来れば良いだろう」と聞こえる様に独り言を言って叱られたことを思い出した。一人の年配者が「若いのは何も分かっていないな。平日は施設が動いていないので、仕方なく休みに来ているのだ」と馬鹿にされた。尾道で過去の苦い思いが蘇ったのは、金曜日に尾道に入り翌日の土曜日はフリーにしていたのだが、東京に住んでいる義兄からLINEで出来るならパートナーに尾道の従妹に会わせて欲しいと要請されたので、。急遽土曜日に連絡し従妹のスケジュールの関係でその日に会うことになったのである。日曜日は予定が入っていたので、フリーな時間は月曜日の平日になったのである。船着き場が階下にあるホテルに泊まっていたので、尾道から鞆の浦まで船で遊覧することを計画し、一日2便の遊覧船に乗る為に船着き場に降りた。午前10時の遊覧船に乗船する場所を確認する為に艀にいたスタッフに聞いた所、遊覧の運行は土日だけの営業と聞いて驚いた。日本の観光地の施設は平日営業しないケースが多いことをすっかり失念していた。尤も、同じ観光地でも大分県の杵築に旅行した時には休日に飲食店舗は営業していないのに困った経験もしていた。観光地と言っても地方は経済的に疲弊しているので、フルに営業をするのには無駄が多いので限られた日に開業するのはやむを得ないかも知れないが、何回もチャンスがない外国人旅行者にとっては施設が動いていなかったらがっかり度は日本人の比ではない筈だ。インバウンドは為替の影響を受け易いので、上記の件を直ちに改善するには難しいかもしれないが、インバウンドを経済再生の一つの柱に見るならば、宿泊先や言葉の問題と同様に観光地などの施設の稼働をチェックして利用者に対して何とか工夫するのは必要と考える。

夏の休暇にパートナーの故郷の広島県尾道市を訪れた。義父の墓参と施設に入居している義母の面会以外は何も予定を入れずにのんびりとした旅程とした。この為に、今回のテーマに言及することになるのだが、官民挙げてインバウンド効果の経済効果を期待し取り組んでいるが、専ら問題点は宿泊施設に偏っている。しかし、外人旅行客が観光地を訪問するのは日本人の多くの様な土日祭日に集中する訳ではないのだが、観光地の施設の運営に関して問題点を指摘している人は見かけない。若気の至りで過去に観光地の施設で多くの高齢者が並んでいたのに腹を立てて「年よりは暇なので平日に来れば良いだろう」と聞こえる様に独り言を言って叱られたことを思い出した。一人の年配者が「若いのは何も分かっていないな。平日は施設が動いていないので、仕方なく休みに来ているのだ」と馬鹿にされた。尾道で過去の苦い思いが蘇ったのは、金曜日に尾道に入り翌日の土曜日はフリーにしていたのだが、東京に住んでいる義兄からLINEで出来るならパートナーに尾道の従妹に会わせて欲しいと要請されたので、。急遽土曜日に連絡し従妹のスケジュールの関係でその日に会うことになったのである。日曜日は予定が入っていたので、フリーな時間は月曜日の平日になったのである。船着き場が階下にあるホテルに泊まっていたので、尾道から鞆の浦まで船で遊覧することを計画し、一日2便の遊覧船に乗る為に船着き場に降りた。午前10時の遊覧船に乗船する場所を確認する為に艀にいたスタッフに聞いた所、遊覧の運行は土日だけの営業と聞いて驚いた。日本の観光地の施設は平日営業しないケースが多いことをすっかり失念していた。尤も、同じ観光地でも大分県の杵築に旅行した時には休日に飲食店舗は営業していないのに困った経験もしていた。観光地と言っても地方は経済的に疲弊しているので、フルに営業をするのには無駄が多いので限られた日に開業するのはやむを得ないかも知れないが、何回もチャンスがない外国人旅行者にとっては施設が動いていなかったらがっかり度は日本人の比ではない筈だ。インバウンドは為替の影響を受け易いので、上記の件を直ちに改善するには難しいかもしれないが、インバウンドを経済再生の一つの柱に見るならば、宿泊先や言葉の問題と同様に観光地などの施設の稼働をチェックして利用者に対して何とか工夫するのは必要と考える。

猛暑で変わる社会

今年の猛暑には辟易してると思われるが、暑さについて地球の温暖化の影響か太陽の活動の影響かは専門家に任せるとしても今後も続くようだと色々な面で変化が起きると思われる。昨夜は新聞販売所のスタッフが集金に来て暑さに関して話したのだが、毎年今年の暑さが続くなら夕刊の配達時間を遅らせるしかないものの、営業と配達との労働時間の問題もあり、安倍首相も働き改革で目を配ってほしいと言っていた。私が暑さで動物や昆虫の生態も変わると話したら、新聞スタッフの方が人間も動物だから影響を受けると嘆いていた。勿論、猛暑の影響は生き物だけではなく、弊社の建物管理に関しても屋上のエレベーター機械室の温度が50度を超えるなどした為に性能維持のために温度を下げる緊急対応を余儀なくされている。情報化時代なので電子機器の基盤を使った設備機器や装置が多く、この種の機器は高温に弱いのが特徴だ。開放系の場所なら温度も下がるが、閉鎖系の場所の場合には想定以上の温度上昇も懸念され、機器の故障が事故に繋がる危険性がある。電子機器の不具合は暑さによる劣化で起きることもあり、直ぐには故障しなくても寿命が短くなることは十分に考えられる。IOTが便利な快適な社会を作るプラス面を強調するが、物事には両面があり、マイナス面について考えるのはメンテナンス業界の宿命でもある。日本は水が豊富だが、川は急こう配が多く、海に流れ込むのが早く、貯水に関しては良くないので、猛暑は水の懸念もある。尤も、現時点では、水不足より集中豪雨の弊害の方が多いので忘れ去られている様だ。猛暑のプラス面は余りないが、32度以上だと活動が鈍る蚊に刺されるのが少なくなったの数少ないプラスのひとつか。何れにしても、異常気象は建物管理業界にとっては想定外の出来事が起きる可能性が高く、日常的な管理の重要性が増している。しかし、現場は無人化が進み、中小ビルでは遠隔監視が主流なので、IOT技術が異常気象に対応できるシステムとして機能する配慮が必要だ。